Fallbeispiel

Gold aus peruanischer Horror-Mine landet bei UBS und Schweizer Luxusmarken

Im Mai 2023 kamen 27 Minenarbeiter bei einem schweren Unfall in einer peruanischen Goldmine ums Leben, in der wichtige Sicherheitsvorkehrungen fehlten. Das geförderte Gold wurde von der UBS und Schweizer Luxusmarken als besonders nachhaltig angepriesen.

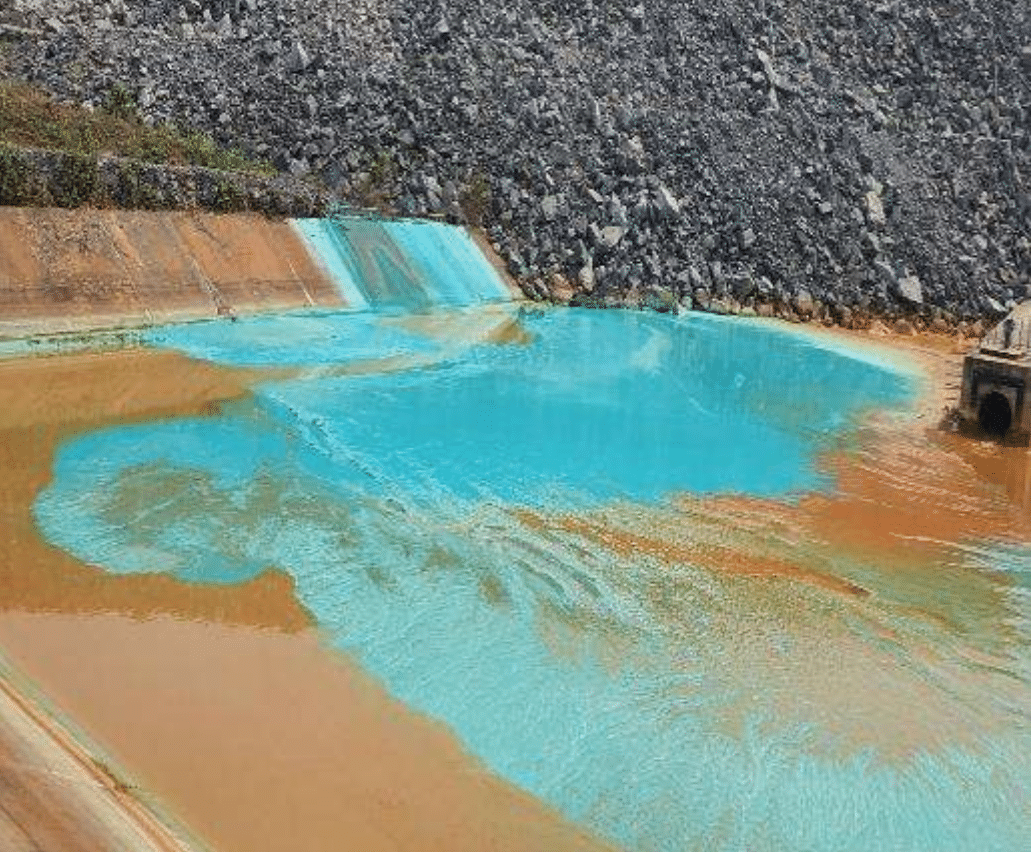

Im Süden Perus, im Departement von Arequipa, befindet sich weit abgelegen auf rund 2000 Metern über Meer die Goldmine La Esperanza (die Hoffnung). Die Mine gehört dem peruanischen Bergbauunternehmen Yanaquihua S.A.C. (MYSAC). 100% des Goldes werden von der umstrittenen Schweizer Goldraffinerie Metalor abgenommen und landen beispielsweise in «nachhaltigen» Goldbarren der UBS.

Kannst du das Engagement für Konzernverantwortung unterstützen?

Vielen Dank für deine Spende!Die eigentliche Arbeit in den Stollen von La Esperanza lässt MYSAC jedoch von verschiedenen Subunternehmen erledigen, unter anderem von der Sermigold E.I.R.L., die die Konzession für zwei der neun Stollen in der Mine hat.

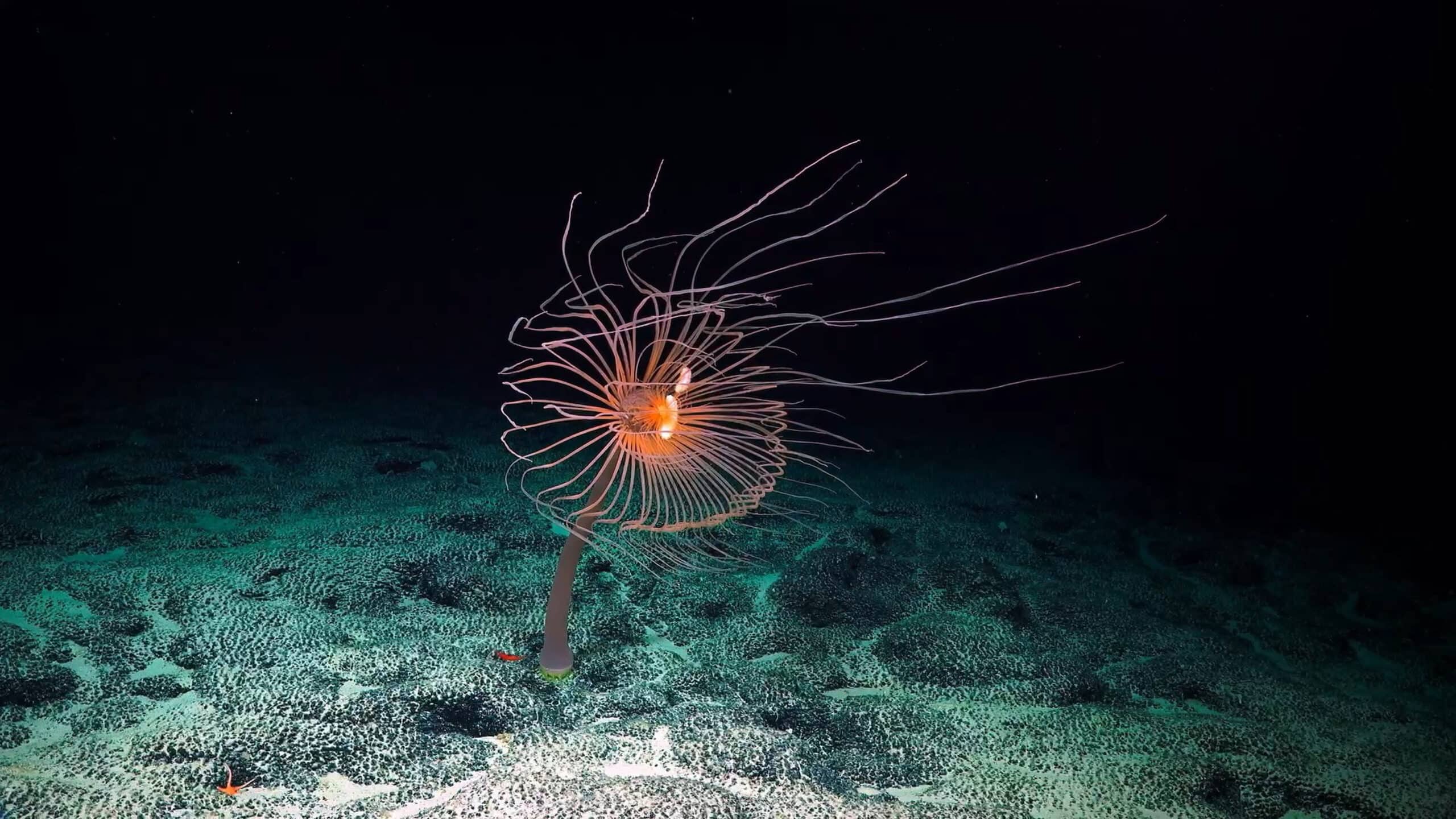

Am Samstag des 6. Mai 2023, kurz nach Mitternacht, kam es im Stollen «La Esperanza I» zu einem schweren Brand. Dichter Rauch schloss die Minenarbeiter ein und 27 von ihnen erstickten qualvoll im Berginnern.

Sicherheitskräfte bei Bergungsarbeiten in der Mine Esperanza in Yanaquihua, Peru

Die Probleme waren lange bekannt

Als Alleinabnehmerin hätte die Schweizer Raffinerie Metalor dafür sorgen müssen, dass bei der Goldförderung grundlegende Sicherheitsstandards eingehalten werden, damit keine Arbeiter zu Schaden kommen.

Dass es grobe Sicherheitsbedenken gab, war nämlich hinreichend bekannt: So kam es zwischen 2011 und 2022 beim Minenbetreiber MYSAC bereits zu 196 Unfällen mit «schweren Verletzungen oder Behinderungen» als Folge. Bei drei Unfällen zwischen 2019 und 2022 verlor je ein Minenarbeiter sein Leben – beispielsweise, weil die Decke einstürzte und den Arbeiter verschüttete.

Ein unveröffentlichter Untersuchungsbericht der peruanischen Behörden zum Brand zeigt nun, wie gravierend die Sicherheitsprobleme in der Mine waren: So fehlte in der Mine ein Warnsystem, das die Arbeiter koordiniert zur Evakuation aufrief. Im Gegenteil gab es laut unseren Quellen sogar teilweise Gegenbefehle – die Ursache für den Rauch sei behoben und es könne weitergearbeitet werden. Der Minenbetreiberin MYSAC fehlte gemäss Untersuchungsbericht zudem ein offizieller Evakuierungsplan für Notfälle. Die Beschilderung der Evakuierungsrouten und Notausgänge innerhalb der Mine habe auch gefehlt, weshalb die Arbeiter, die vor dem Feuer und dem Rauch flohen, sich nicht orientieren konnten. Es habe zudem in der Mine kein angemessenes Brandschutzsystem (Feuerlöscher / Sand / Zisternen) gegeben und auch die Schutzräume seien mangelhaft ausgerüstet gewesen. Wie ungenau es die Minenbetreiberin mit der Sicherheit nahm, sieht man auch daran, wie knapp ein noch grösseres Unglück abgewendet wurde: So fanden die peruanischen Behörden in den Schächten scharfe Zünder und Sprengstoff, die herumlagen und eine riesige Explosion hätten verursachen können.

Die Angehörigen der Verstorbenen machten dem Bergbauunternehmen MYSAC und dem Subunternehmen Sermigold, welches die Arbeiten im Stollen verantwortete, in peruanischen Medien nach dem Brand schwere Vorwürfe. So sollen verschiedene Minenarbeiter das Unternehmen bereits vor dem Unglück auf die ungenügenden Sicherheitsvorkehrungen aufmerksam gemacht haben. Beispielsweise habe es bereits Monate vor dem Unfall Stromausfälle gegeben, aber die Verantwortlichen hätten nie reagiert.

Als wir im Sommer 2023 Angehörige und ehemalige Minenarbeiter besuchten, wurde uns berichtet, dass sich einige der Mineure zuhause beklagt hatten, die Sicherheit in der Esperanza-Mine sei nicht besser gewesen als in informellen bis illegalen Minen, wo sie teilweise vorher angestellt waren. Erfahrene Arbeiter, die ihren Vorgesetzten Missstände meldeten, seien aufgefordert worden zu kündigen, wenn sie mit den Bedingungen nicht einverstanden waren. Ausserdem sei in der Mine regelmässig auch ohne Sicherheitsingenieur gearbeitet worden, der aber gemäss Vorschrift zwingend vor Ort sein müsste. Auch in der Unglücksnacht war kein Sicherheitsingenieur vor Ort. Der vorherige Stelleninhaber habe nach einem Urlaub die Kündigung eingereicht und sei nicht mehr an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Die Minenbetreiberin MYSAC bestreitet, dass die Vorschriften nicht eingehalten worden seien.

Die Familien der verstorbenen Minenarbeiter fordern Aufklärung. ©Miguel Gutiérrez

Jetzt eine Fahne aufhängen

Hier kostenlos bestellenSkandal-Gold wurde in der Schweiz als besonders nachhaltig vermarktet

Die Gold-Branche hat schon lange ein Imageproblem: Seit Jahren kommen regelmässig neue Details zu Kinder- und Zwangsarbeit, schweren Vergiftungsfällen von Mensch und Umwelt sowie Kriegsverbrechen und Korruption im Zusammenhang mit Goldförderung und -handel ans Licht. Die Schmuck- und Luxusindustrie hat deshalb ein Zertifikat ins Leben gerufen, das die verantwortungsvolle Förderung von Gold und Edelsteinen bestätigen soll: Der Responsible Jewellery Council (RJC). Wie verschiedene Fälle zeigen, ist das Zertifikat aber nicht viel wert:

So wurden auch Unternehmen zertifiziert, die Rubine aus Myanmar importieren und so ein brutales Militärregime mitfinanzierten oder Gold von einer äthiopischen Mine abnahmen, die zu schweren Geburtsgebrechen führte.

Auch in der Schweiz wurde ein PR-Vehikel ins Leben gerufen, um den schlechten Ruf der Gold-Industrie aufzubessern: Die Swiss Better Gold Initiative (SBGI), die vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) mit Millionenbeträgen alimentiert wird. Besonders stossend: Auch die peruanische Unfall-Mine wurde von der Swiss Better Gold Initiative über Jahre als Vorzeigebeispiel für den transparenten und verantwortungsvollen artesanalen Goldabbau und Kleinbergbau vermarktet.

Mangelhafte Arbeitssicherheit und oberflächliche

Audits durch Schmuckindustrie

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) der Vereinten Nationen (UNO) hat klare Mindeststandards erlassen, die eingehalten werden müssen, damit Arbeiter:innen nicht zu Schaden kommen. In der Konvention 176 zum Arbeitsschutz in Bergwerken ist klar festgehalten, dass eine Mine so gebaut sein muss, dass ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann. Dazu gehört insbesondere, dass das Kommunikationssystem funktioniert, dass Vorsichtsmassnahmen getroffen werden, um die Entstehung und Ausbreitung von Bränden und Explosionen zu verhüten und dass es für Notfälle einen funktionierenden Notfallplan gibt. Doch leider scheinen all diese Punkte beim Minenunglück in Yanaquihua nicht funktioniert zu haben. Bereits drei Tage nach dem Minenunglück erinnerte das ILO-Büro für die Andenstaaten in einer Medienmitteilung zum Tod der 27 Arbeiter daran, dass «Arbeitsunfälle fast immer verhindert werden könnten.» Dass dafür freiwillige Brancheninitiativen aber nicht reichen, zeigt der Fall der Mine La Esperanza auf tragische Weise. Der Responsible Jewellery Council, eine Initiative der Schmuckindustrie, hatte die Mine in Yanaquihua nämlich als „verantwortlich“ zertifiziert. Dabei war der RJC bereits vor dem Minenunglück in Yanaquihua in die Kritik geraten. So hat Human Rights Watch die Standards des RJC einer genauen Analyse unterzogen und für intransparent, oberflächlich und zu vage befunden. Für die HRW-Expertin Juliane Kippenberg wiegen zudem die Vorwürfe eines ehemaligen Arbeiters der peruanischen Mine schwer. Dieser sagte unserem Recherche-Team, dass der RJC seine Kontrollbesuche in der Mine jedes Jahr vorankündigte und sich anschliessend nur in einen einzigen Schacht führen liess, der im Vorfeld von der Minengesellschaft perfekt aufgeräumt wurde. Alle anderen Schächte, die teilweise gravierende Mängel aufwiesen, wurden nicht kontrolliert. Juliane Kippenberg sagt dazu: «Dieses Beispiel zeigt leider einmal mehr, weshalb man sich nicht auf Audits und Nachhaltigkeitsversprechen von Branchenverbänden verlassen darf. Audits und Kontrollbesuche werden oft oberflächlich durchgeführt und riskieren, gravierende Missstände zu übersehen. Hunderte von Menschen sind bei vermeidbaren Katastrophen an Arbeitsplätzen ums Leben gekommen, an denen zuvor Sozialaudits und Zertifizierungen vorgenommen wurden.»

Doch wie sich nach dem Unfall herausstellte, fand es die SBGI nicht nötig, die Skandal-Stollen von La Esperanza selber zu kontrollieren. Sie verliess sich blind auf die umstrittene brancheneigene Zertifizierung RJC und war selber nie für Kontrollen in der Mine. Lediglich beim weitgehend informellen, artesanalen Abbau will die SBGI Kontrollen durchgeführt haben. Dieser trägt allerdings nur rund 30% des von MYSAC verkauften Goldes bei, rund 70% stammt aus dem industriellen Bergbau wie dem Unglücksstollen. Trotzdem wurde sämtliches Gold von MYSAC als Swiss Better Gold vermarktet.

Diese Schweizer Konzerne sind in den

Gold-Skandal verwickelt

Die Schweizer Goldraffinerie Metalor mit Sitz im Kanton Neuenburg nahm in den letzten Jahren das gesamte Gold der Betreiber der Unglücksmine in Yanaquihua ab. 2021 und 2022 war das Gold im Wert von 70 respektive 78 Millionen US-Dollar. Die Raffinerie ist Teil der Swiss Better Gold Initiative. Gemäss Antoine de Montmollin, CEO von Metalor, sind die UBS und Schweizer Luxusmarken Käuferinnen des gesamten Goldes.

Die UBS kündigte im Dezember 2021 an, ihren Kunden als erste Bank in der Schweiz Goldbarren und Unzen anzubieten, die zu 100 Prozent aus nachhaltig gefördertem Gold von Kleinminen aus Peru stammten. Dazu veröffentlichte sie Fotos des Eingangs zur Mine La Esperanza. Das Foto hat heute traurige Bekanntheit. Es ziert viele Presseartikel zum Brandunglück in Yanaquihua.

Auch der Genfer Luxusjuwelier Chopard verarbeitet Gold aus Peru und steht mit dem Fall in Verbindung: So traten der CFO und die Nachhaltigkeitsverantwortliche von Chopard 2021 gemeinsam mit der Mitbesitzerin von MYSAC im Rahmen eines Events der Swiss Better Gold Initiative auf. Unsere Fragen im Zusammenhang mit der Affäre blieben von Chopard unbeantwortet.

Gemäss ihren eigenen Angaben hat die Schweizer Luxus-Uhrenmarke Breitling seit Dezember 2021 Gold aus Yanaquihua bezogen. Nach dem Unglück stellte sich die Marke auf den Standpunkt, die Mine sei regelmässig kontrolliert worden. Auch Breitling scheint sich auf die Zertifizierung durch den RJC und die SBGI verlassen zu haben.

Deshalb braucht es ein Konzernverantwortungsgesetz

Nur rund 0.1% des Goldes, das in der Schweiz gehandelt wird, ist von der SBGI zertifiziert. Wenn sogar bei der Förderung dieses Goldes nicht mal ansatzweise eingehalten wird, was versprochen wird und sich eine Raffinerie wie Metalor nicht um die Zustände vor Ort kümmert, muss man sich nicht lange fragen, wie es um die anderen 99.9% steht, die von den Schweizer Raffinerien verarbeitet werden.

Ohne griffiges Konzernverantwortungsgesetz können die Raffinerien weiterhin die Augen vor den Problemen in der Goldförderung verschliessen und sich hinter PR-Aktionen verstecken, ohne je dafür geradestehen zu müssen, dass sie von schweren Menschenrechtsverletzungen und Umweltvergehen profitieren. Damit sich auch die Goldindustrie und die Luxusmarken endlich anständig verhalten, braucht es auch in der Schweiz ein Konzernverantwortungsgesetz.

Mehr Informationen:

Artikel der NZZ am Sonntag: «Die zertifizierte Katastrophe» vom 14. Januar 2024

Beitrag der SRF Tagesschau vom 14. Januar 2024

Artikel der NZZ am Sonntag: «Bundesgelder für Todesmine» vom 21. Mai 2023

Weitere Fallbeispiele